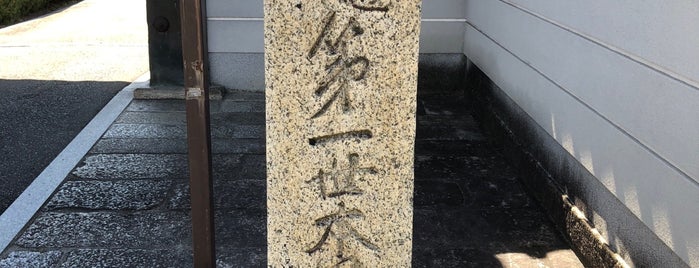

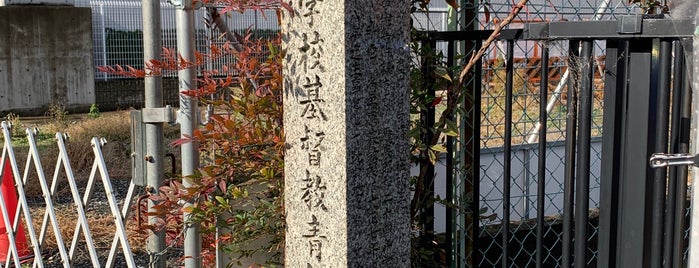

![]() 小川亭は,肥後藩御用達「魚卯」の未亡人ていと姑りせが共に開いた旅館。幕末肥後藩士ほか勤王の志士たちに利用され,二人は志士の面倒をよく見たという。大正9(1920)年に廃業し,家屋は第2次世界大戦時の強制疎開で取り壊された。この石標は小川亭の跡を示すものである。 Read more.

小川亭は,肥後藩御用達「魚卯」の未亡人ていと姑りせが共に開いた旅館。幕末肥後藩士ほか勤王の志士たちに利用され,二人は志士の面倒をよく見たという。大正9(1920)年に廃業し,家屋は第2次世界大戦時の強制疎開で取り壊された。この石標は小川亭の跡を示すものである。 Read more.

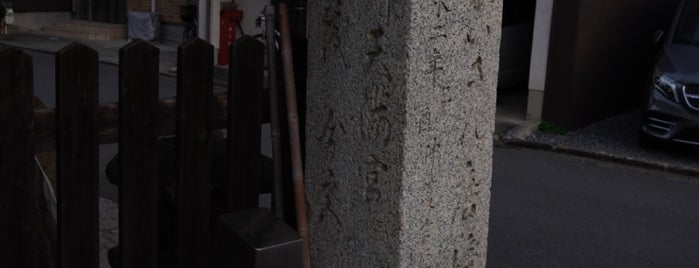

![]() 粟田口は,三条通の白川橋以東,蹴上附近までの地名。平安遷都以前から粟田郷と呼ばれ粟田氏が本拠としていた。遷都後は,東海・東山・北陸三道から京都への入口として交通の要衝となった。京の七口の一つで,三条口・三条橋口・大津口ともいわれた。近世には,東海道五十三次の終点近くとして賑わった。平安末期以来この附 Read more.

粟田口は,三条通の白川橋以東,蹴上附近までの地名。平安遷都以前から粟田郷と呼ばれ粟田氏が本拠としていた。遷都後は,東海・東山・北陸三道から京都への入口として交通の要衝となった。京の七口の一つで,三条口・三条橋口・大津口ともいわれた。近世には,東海道五十三次の終点近くとして賑わった。平安末期以来この附 Read more.

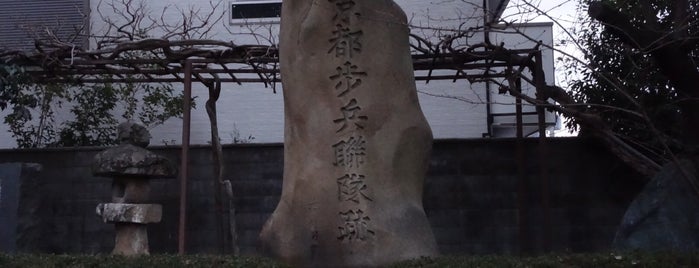

![]() 【あいづはんじゅんなんしゃぼしょ】会津藩主松平容保(1835~93)が文久2(1862)年京都守護職に任命されると,その本拠地となった黒谷金戒光明寺周辺には,会津藩士が分宿した。この石標は,慶応4(1868)年正月鳥羽・伏見の戦いなど,文久年間以来の会津藩士戦没者の墓所を示すものである。 Read more.

【あいづはんじゅんなんしゃぼしょ】会津藩主松平容保(1835~93)が文久2(1862)年京都守護職に任命されると,その本拠地となった黒谷金戒光明寺周辺には,会津藩士が分宿した。この石標は,慶応4(1868)年正月鳥羽・伏見の戦いなど,文久年間以来の会津藩士戦没者の墓所を示すものである。 Read more.

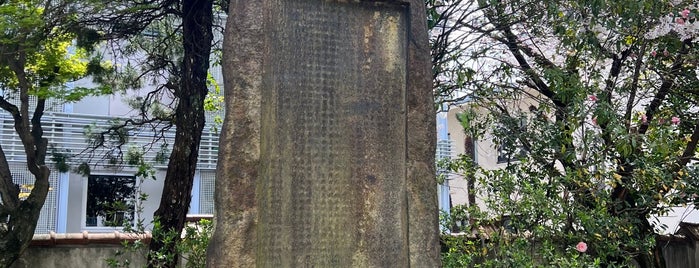

![]() 【あみだきょうせきのひ】この碑は,宗像大社(福岡県)にある阿弥陀経石(重要文化財)を,正徳4(1714)年に模刻したもので,原碑とほとんど同じ形状・大きさである。同様の模刻碑は,京都市内では正林寺(東山区)にも延享3(1746)年に建てられ現存する。 Read more.

【あみだきょうせきのひ】この碑は,宗像大社(福岡県)にある阿弥陀経石(重要文化財)を,正徳4(1714)年に模刻したもので,原碑とほとんど同じ形状・大きさである。同様の模刻碑は,京都市内では正林寺(東山区)にも延享3(1746)年に建てられ現存する。 Read more.

![]() 青木聾米(1767~1833)は,祇園の茶屋「木屋」に生まれ,通称木屋佐兵衛。号を木米といい,晩年に聴覚を失ったため聾米と称した。29歳で作陶を志し,奥田頴川に入門。仁阿弥道八・永楽保全とともに幕末京焼の三名工といわれた。この石標は青木木米(聾米)邸宅の跡を示すものである。 Read more.

青木聾米(1767~1833)は,祇園の茶屋「木屋」に生まれ,通称木屋佐兵衛。号を木米といい,晩年に聴覚を失ったため聾米と称した。29歳で作陶を志し,奥田頴川に入門。仁阿弥道八・永楽保全とともに幕末京焼の三名工といわれた。この石標は青木木米(聾米)邸宅の跡を示すものである。 Read more.